末廣堂(住吉区東粉浜3-12-14)の「さつま焼」を求めて、天王寺駅で阪堺電車に乗った。回数券(1枚200円)に差額30円を足せば使用できるのがありがたい。住吉駅で下車する。住吉大社の常夜燈(大和屋)を見ておきたいが、今回はやめた。

↑JR天王寺駅

↑JR天王寺駅 ↑阪堺電車天王寺駅

↑阪堺電車天王寺駅 ↑同上

↑同上 ↑低床車が停車している

↑低床車が停車している

↑住吉大社の常夜燈

↑住吉大社の常夜燈

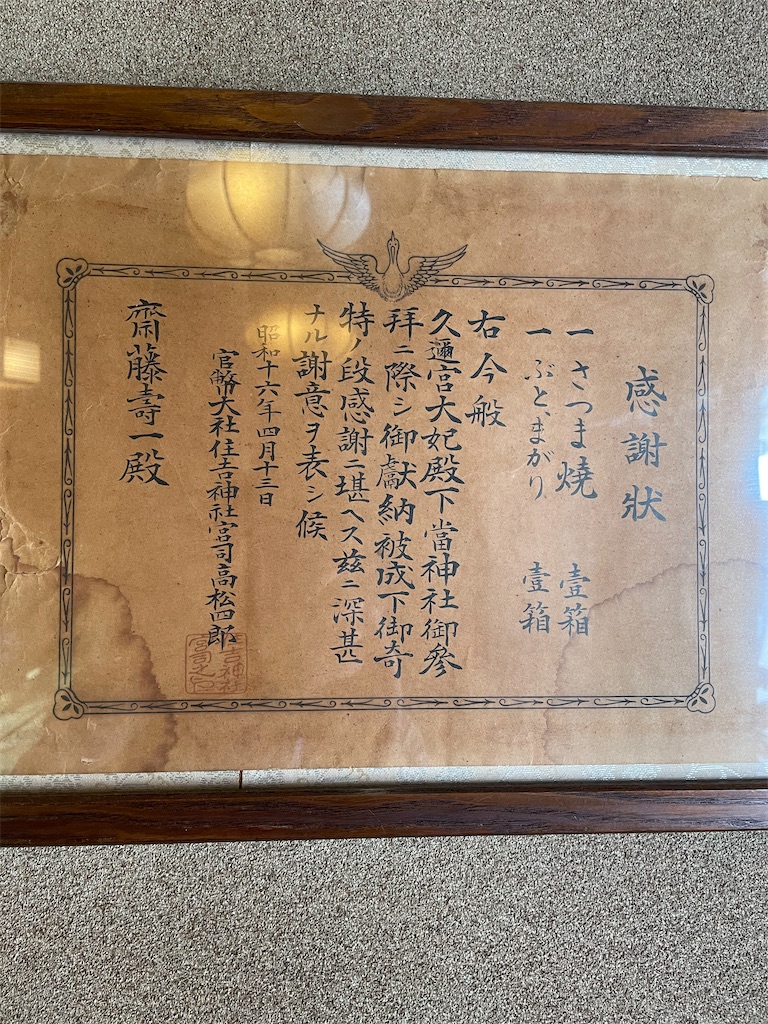

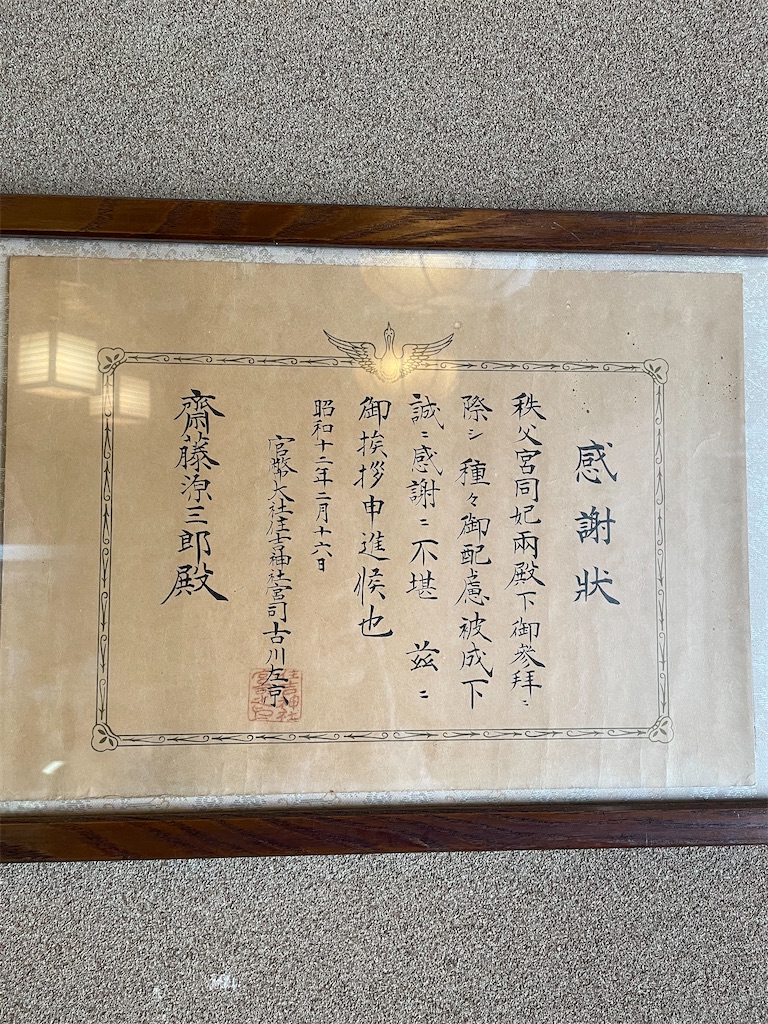

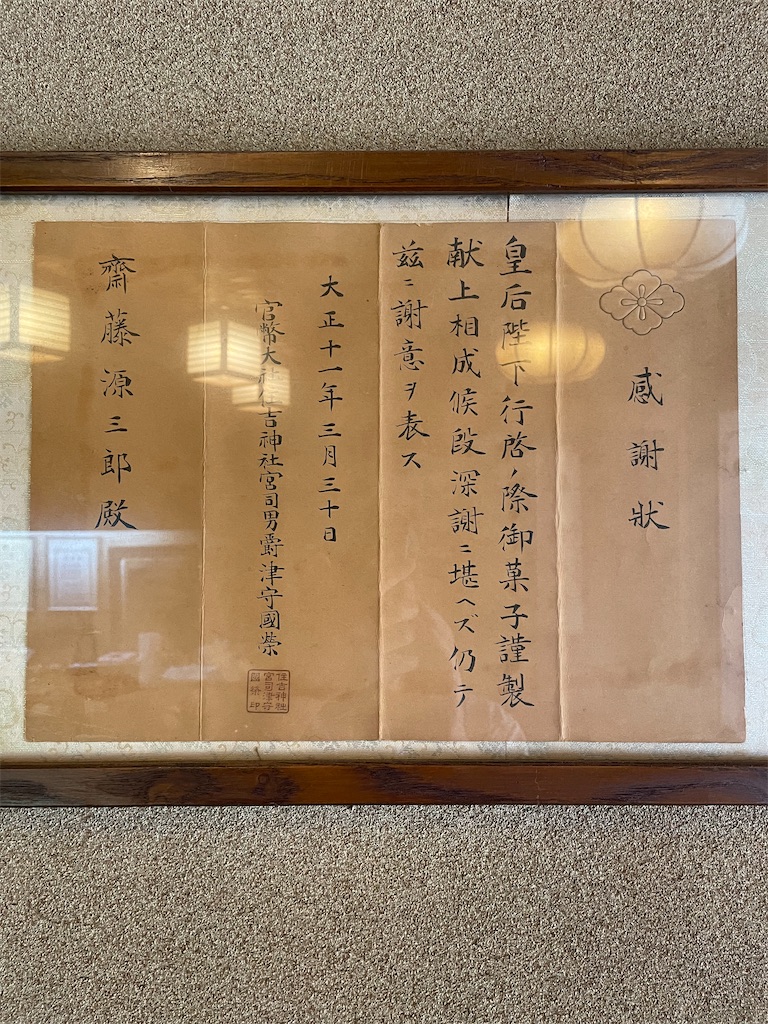

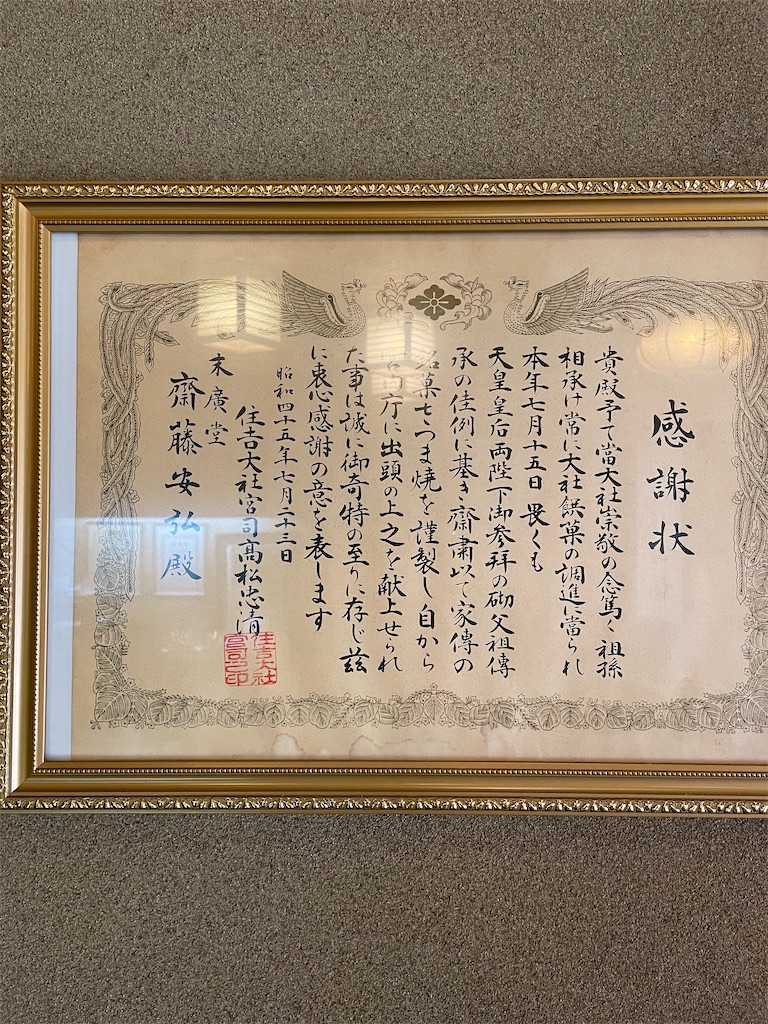

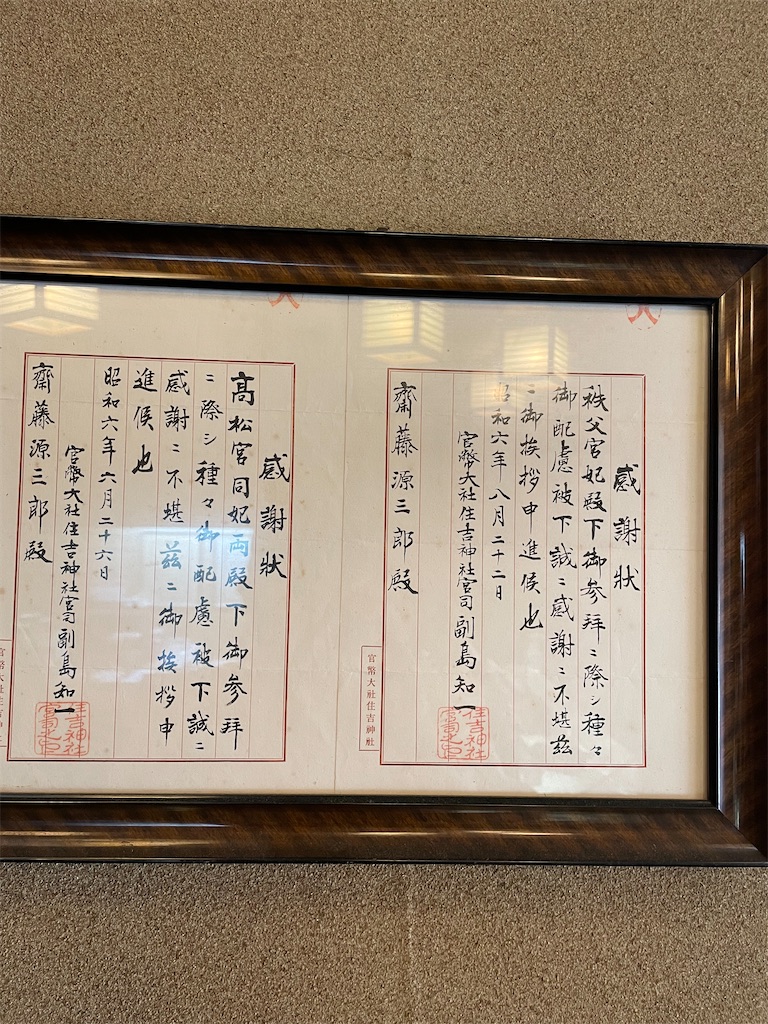

住吉警察署の向かいに末廣堂がある。店内の撮影許可をいただいた。庶民的であるが、歴史が流れる店内を謹写した。

↑感謝状

↑感謝状 ↑同上

↑同上 ↑同上

↑同上 ↑同上

↑同上 ↑同上

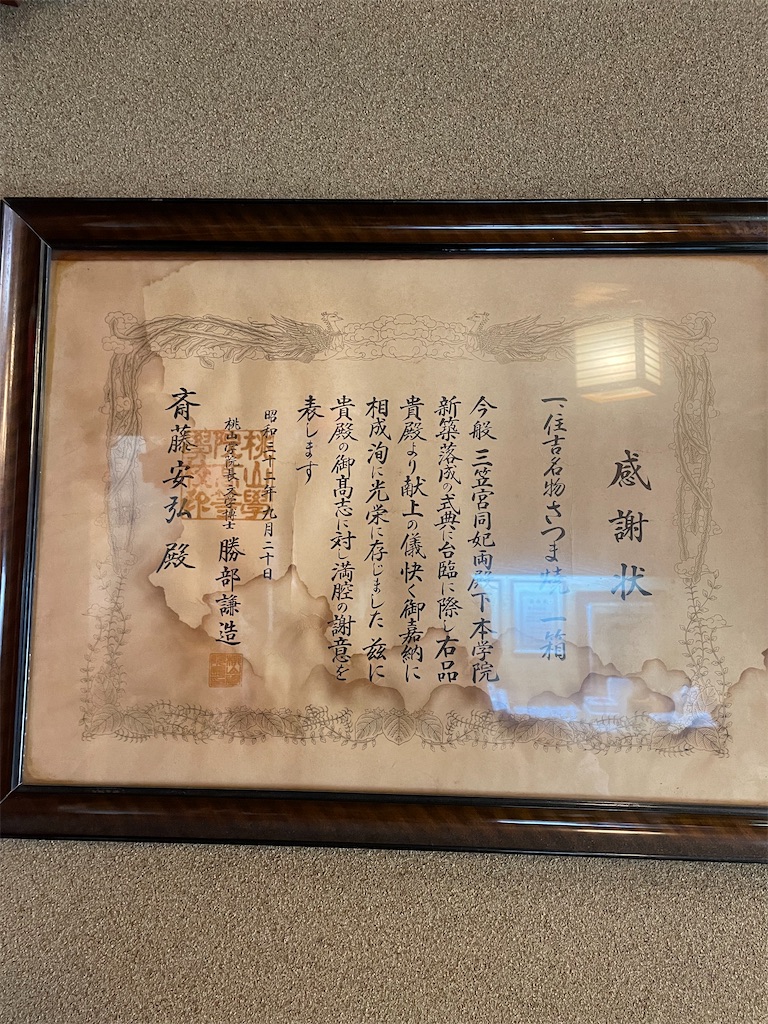

↑同上 ↑菅楯彦画伯の絵一幅を住吉大社に寄贈(吃驚)

↑菅楯彦画伯の絵一幅を住吉大社に寄贈(吃驚) ↑感謝状

↑感謝状

「さつま焼」を10個入り一箱と10個入り袋二袋を買う。いずれも大坂みやげで知り合いにあげる予定。差し上げる時に「住吉っさん」「住吉大社御用達」を言わないとあかんかな。

「住吉踊り」についても説明しないと。「住吉踊り」は住吉大社に伝わる踊り。江戸時代の末に豊年斎梅坊が住吉踊りをアレンジし、江戸浅草寺で演じたのが「かっぽれ」だ。「カッポレ カッポレ 甘茶でカッポレ」というお囃子から名がついた。住吉には今も「かっぽれ道場梅若会」があると三善貞司が書いているが、門外漢のヒガチャンにはわからない。

↑さつま焼

↑さつま焼 ↑同上

↑同上 ↑同上

↑同上 ↑同上

↑同上 ↑同上

↑同上

「千匹猿」は二個あって、一個は住吉大社宝物殿にあるらしい。末廣堂のは、住吉っさんより大きいらしい。お菓子かと思ったが、粘土細工で郷土民芸品だった。珍しいものを見せていただき、目の保養になった。

↑郷土民芸品 粘土細工「千匹猿」

↑郷土民芸品 粘土細工「千匹猿」

↑昭和天皇ご夫妻が住吉大社に参拝した時に、先代が「さつま焼」を献上した

↑昭和天皇ご夫妻が住吉大社に参拝した時に、先代が「さつま焼」を献上した

『すみ博ガイド』(すみよし博覧会実行委員会発行、2023年10月)を見た。末廣堂は、明治元(1867)年創業。住吉界隈でも最も古い和菓子店と聞く。元禄年間、住吉大社近辺でさつまいもが作られ、蒸したさつまいもが露店で売られていたという。

↑末廣堂の外観

↑末廣堂の外観 ↑同上

↑同上 ↑阪堺電車住吉駅

↑阪堺電車住吉駅 ↑住吉大社の七五三まいりのポスター

↑住吉大社の七五三まいりのポスター

↑阪堺電車恵美須町駅に停車する電車

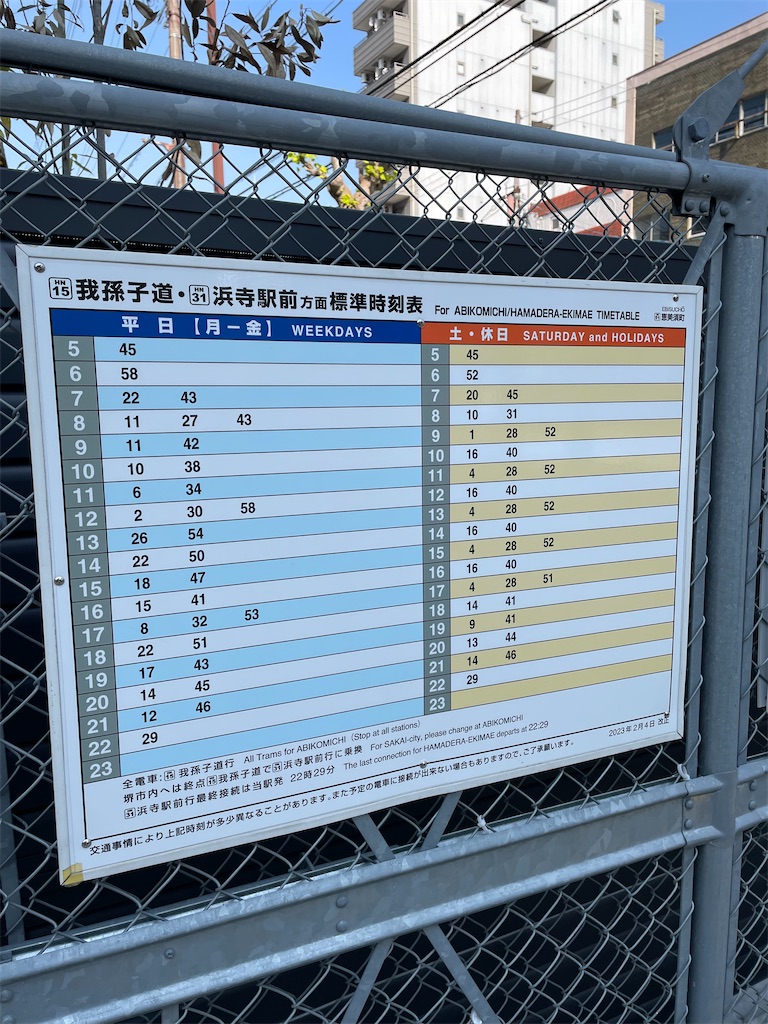

↑阪堺電車恵美須町駅に停車する電車 ↑恵美須町駅の時刻表

↑恵美須町駅の時刻表 ↑恵美須町駅から見た通天閣

↑恵美須町駅から見た通天閣 ↑新世界市場(定休日か)

↑新世界市場(定休日か) ↑同上

↑同上 ↑商店街から見た通天閣。『男はつらいよ-浪花の恋の物語』がここで撮影された。芦屋雁之助と渥美清が通天閣をバックに写っていた

↑商店街から見た通天閣。『男はつらいよ-浪花の恋の物語』がここで撮影された。芦屋雁之助と渥美清が通天閣をバックに写っていた

堺筋線恵美須町駅のホームに、最後の大阪市交通局長が友人の書家に描いてもらったのがある。千日前線の桜川駅のホームにもあったなあ。友人が言っていた。「最後の大阪市交通局長は今、水間鉄道の偉いさんになっている」と。 ↑恵美須町駅の壁画

↑恵美須町駅の壁画

【参考文献】

『大阪伝承地誌集成』(三善貞司編著、清文堂刊)68頁

『すみ博ガイド』(すみよし博覧会実行委員会発行、2023年10月)